2025年に実施したアンケートです

本アンケートは、スティッフパーソン症候群(Stiff Person Syndrome)と確定診断された方を対象に実施しました。

患者さんご自身の声をもとに、実際の生活状況や医療・福祉に関する課題を明らかにし、今後の支援体制の向上につなげることを目的としています。

今回の調査には、13名の方からご回答をいただきました。

ご協力くださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

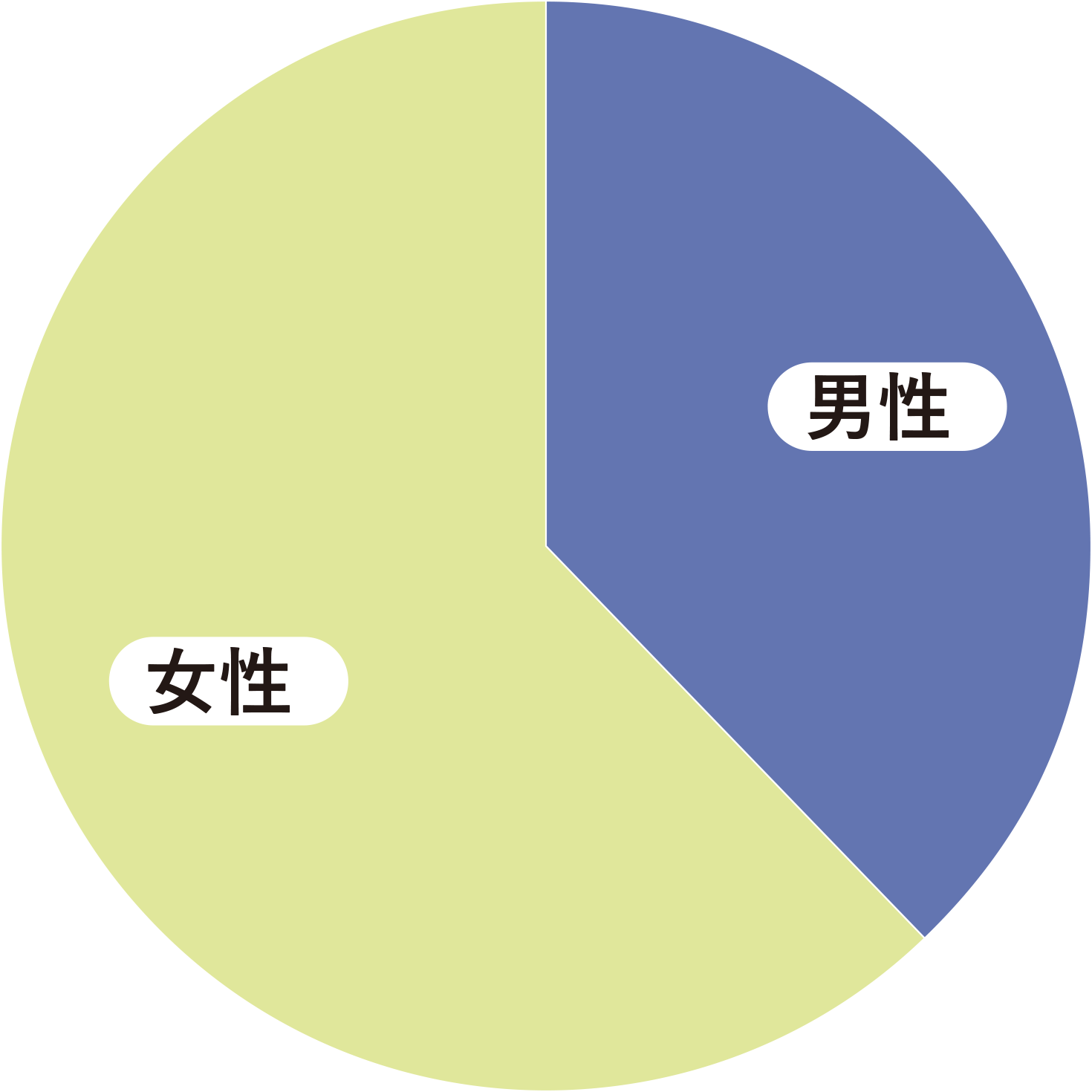

Q1:性別

回答者のうち、62%が女性、38%が男性でした。

今回のアンケートでは、女性が男性より多い結果となりました。これは過去の研究結果とも一致しており、スティッフパーソン症候群は女性に多くみられる傾向があるようです。

Q2 : 発症時の年齢

20代が15%、30代が23%、40代が23%、50代が39%という結果でした。

今回のアンケートでは、20代と30代で発症した方があわせて38%おられました。これまでの報告では、スティッフパーソン症候群の発症は40歳前後が多いとされてきましたが、今回の結果からは、もっと若い年代でも発症していることがわかります。

若い方の場合、病気に気づかれにくいこともあるかもしれません。年齢にかかわらず、少しでも気になる症状があれば、早めの相談が大切です。

なお、今回の調査では10代や60代以上の方は含まれていませんでしたが、過去の研究では高齢の方にも発症例があります。

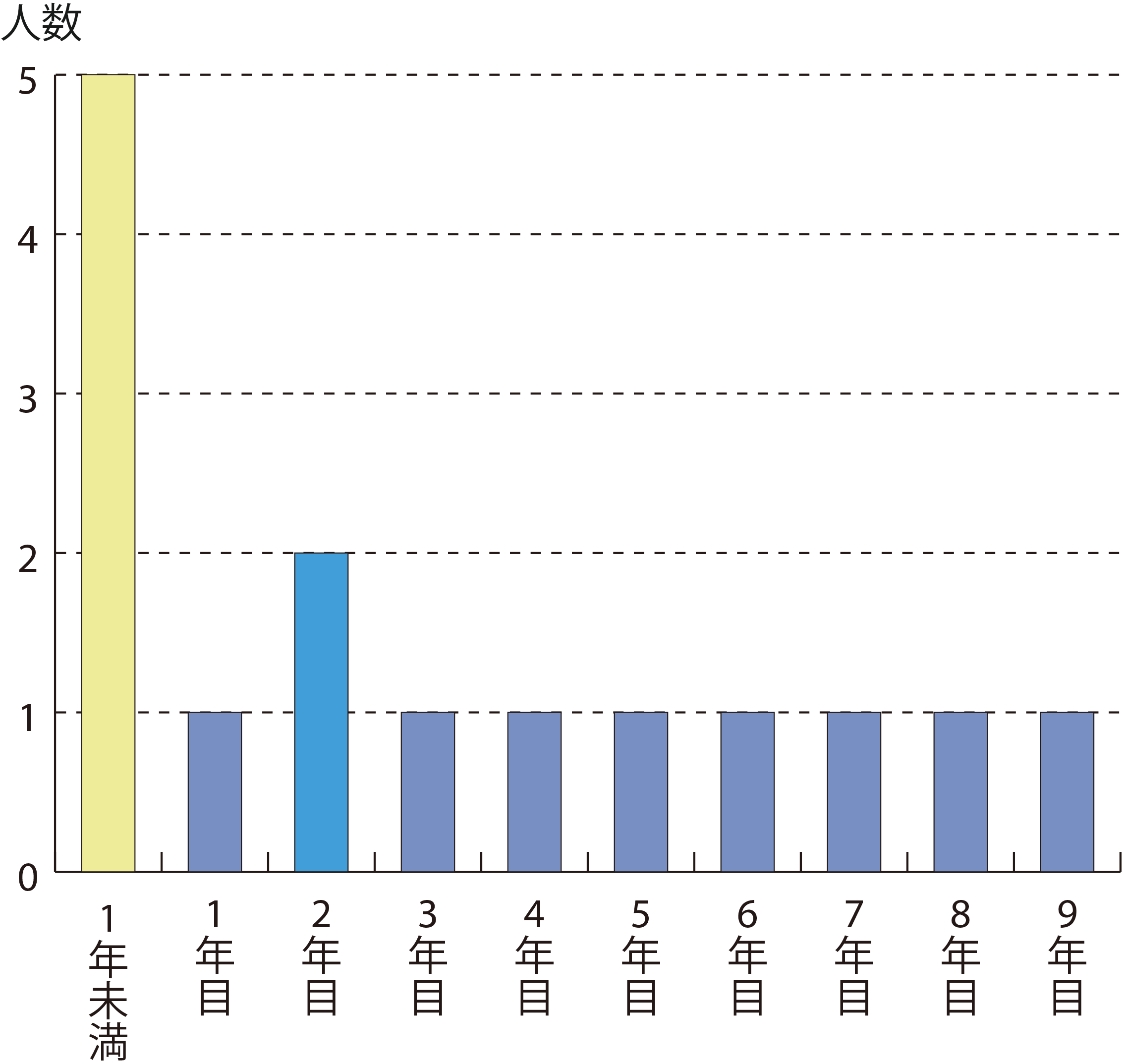

Q3:発症から脳神経内科受診までの期間

今回の調査では、「発症から1年未満」で脳神経内科を受診した方が多く見られました。過去の研究では、診断までに数年かかるケースも多く報告されていましたが、診断基準が整った現在では、早期の診断が進んでいる可能性があります。

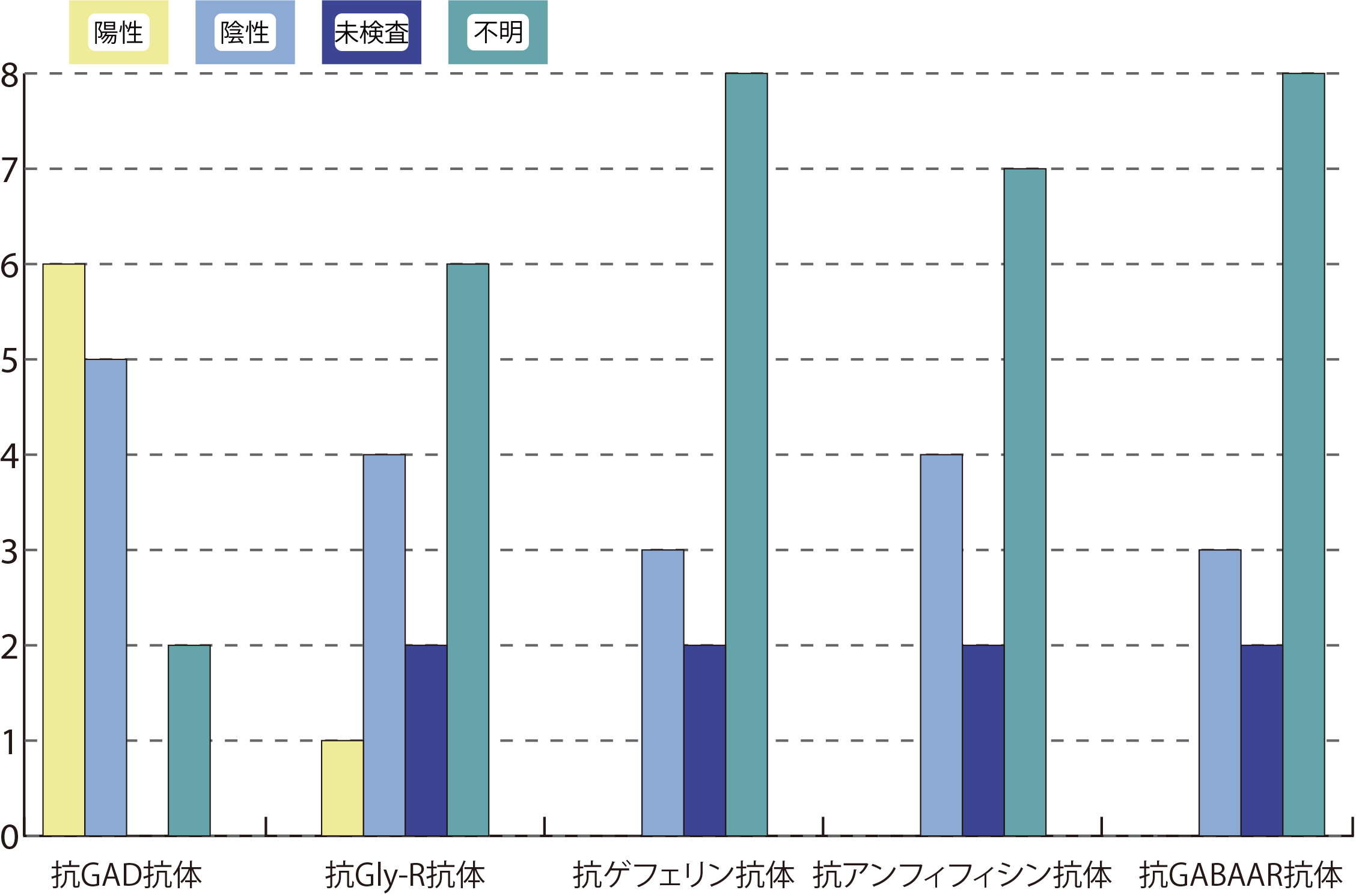

Q4:抗体検査の結果

抗GAD抗体が陽性の方が多い一方で、陰性の方も一定数おられました。陰性の方には、検査を受けていない場合や、まだ特定されていない抗体が関与している可能性も考えられます。検査機関や検査内容の周知が、今後さらに重要になると感じられます。

抗GAD抗体:

グルタミン酸脱炭酸酵素に対する自己抗体で、スティッフパーソン症候群の約60〜80%に認められます。診断の重要な手がかりの一つです。

抗GlyR抗体:

グリシン受容体に対する自己抗体で、主に「SPSスペクトラム障害(PERMなど)」で検出されることがあります。抗GAD抗体が陰性の一部の症例で陽性となることがあり、注目されています。

その他の抗体(例:抗アンフィフィシン抗体など)

現時点では希少で研究段階にありますが、SPSと関連がある可能性も示唆されています。

Q5:現在身体的に一番つらいところ

主な訴え:

- 筋肉の硬直・こわばり

- 痛み

- 倦怠感・疲労感

- 歩行困難・バランスの不安定さ

- 神経系の症状

「複視(ものが二重に見える)」「首のけいれん」「頻繁に起こる発作」「呼吸障害」 - 心理的・環境的な要因

「広い空間や慣れない場所に行くと恐怖心から筋肉が硬直する」「変に緊張してしまうことがある」

回答では、「背中」「足」「腰」などの筋硬直や痛みが多く挙げられていました。特に体幹部や下半身に症状を訴える声が目立ちました。これは、スティッフパーソン症候群の典型的な症状である筋肉の硬直が、日常生活に大きく影響していることを示しています。倦怠感や複視、発作などの症状も報告されており、個々のつらさの違いを尊重する必要があります。

Q6:その他つらいこと

主な訴え:

- 歩行困難・移動の不安

「歩行がだんだん難しくなってきた」「下半身が硬く歩きにくい」「広い空間や慣れない場所では筋肉が硬直しやすい」など、外出や移動に強い不安や制限を感じている声が多く寄せられました。 - 筋肉の硬直・こわばり

Q5と重複する内容として、「左半身の筋硬直・しびれ」「手足の硬直」「使った筋肉が痛む」など、日常動作を困難にする筋硬直の症状が改めて多く見られました。 - 疲労・体調の変動

「少し無理をすると心身ともに体調不良になる」「日内変動が大きい」など、疲労の蓄積や時間帯による症状の変動に悩まされている方がいます。 - 精神的ストレス・不安

「変に緊張してしまうことがある」「慣れない場所への恐怖心が筋硬直を誘発する」など、精神的な緊張が身体症状を悪化させるケースが報告されました。 - 発作・神経症状

「頻繁に起こる発作と呼吸障害」「複視があるため転倒に注意している」など、神経系の異常や発作的症状を日常的につらいと感じている方もいました。 - 医療・福祉面での困難

「障害年金では生活が厳しい」「別の病気が発覚した」など、経済的負担や併発疾患に対する不安も一部から寄せられています。

日常生活における困難さが多く寄せられました。歩行困難や日内変動、緊張による筋硬直など、身体的負担に加えて、精神的・社会的なストレスも無視できません。加えて「障害年金では生活が厳しい」「別の病気が発覚」などの回答からは、経済面や併発疾患への不安も垣間見えます。医療や福祉だけでなく、社会全体での支援体制が求められます。

Q7:現状把握

この質問では、患者さんの「日常生活の困難さの程度」をmRS(modified Rankin Scale)という指標を用いて5段階で評価しました。

その結果、全体の約62%の方が「介助が必要な状態(mRS3以上)」に該当しました。

特に、「mRS4」(日常生活のほとんどに介助が必要な状態)と回答した方が最も多く、

重い障害を抱えながら生活している方が多いことが分かりました。

これは、スティッフパーソン症候群が見た目だけではわかりにくくても、実際には深刻な影響を及ぼす病気であることを示しています。

このような状態の方には、医療費の補助や介護支援など、実際的な支援が必要です。

総評

今回のアンケートからは、スティッフパーソン症候群がいかに多様で複雑な病態であるかが改めて浮き彫りになりました。発症年齢や症状の個人差が大きく、診断までの時間や検査内容もさまざまでしたが、近年は早期診断の傾向も見られました。一方で、身体的・精神的なつらさ、経済的な課題など、日常生活における困難は依然として深刻です。

今後は、医療のさらなる充実に加え、検査機関の情報提供や社会保障制度の見直し、そして当事者の声に耳を傾けた支援体制の強化が求められます。このアンケート結果が、当事者の生活の質向上につながる一助となることを願っています。